﹝英國﹞伊格爾頓(Terry Eagleton):〈悼念詹明信(1934-2024)〉

2024年9月26日

日土兀 譯

弗里德里克・詹明信(Fredric Jameson)的死,讓我們失去了二十世紀其中一位最重要的馬克思主義文化批評家。伊格爾頓以此文反思了詹明信的謙遜、慷慨以及無與倫比的睿智。

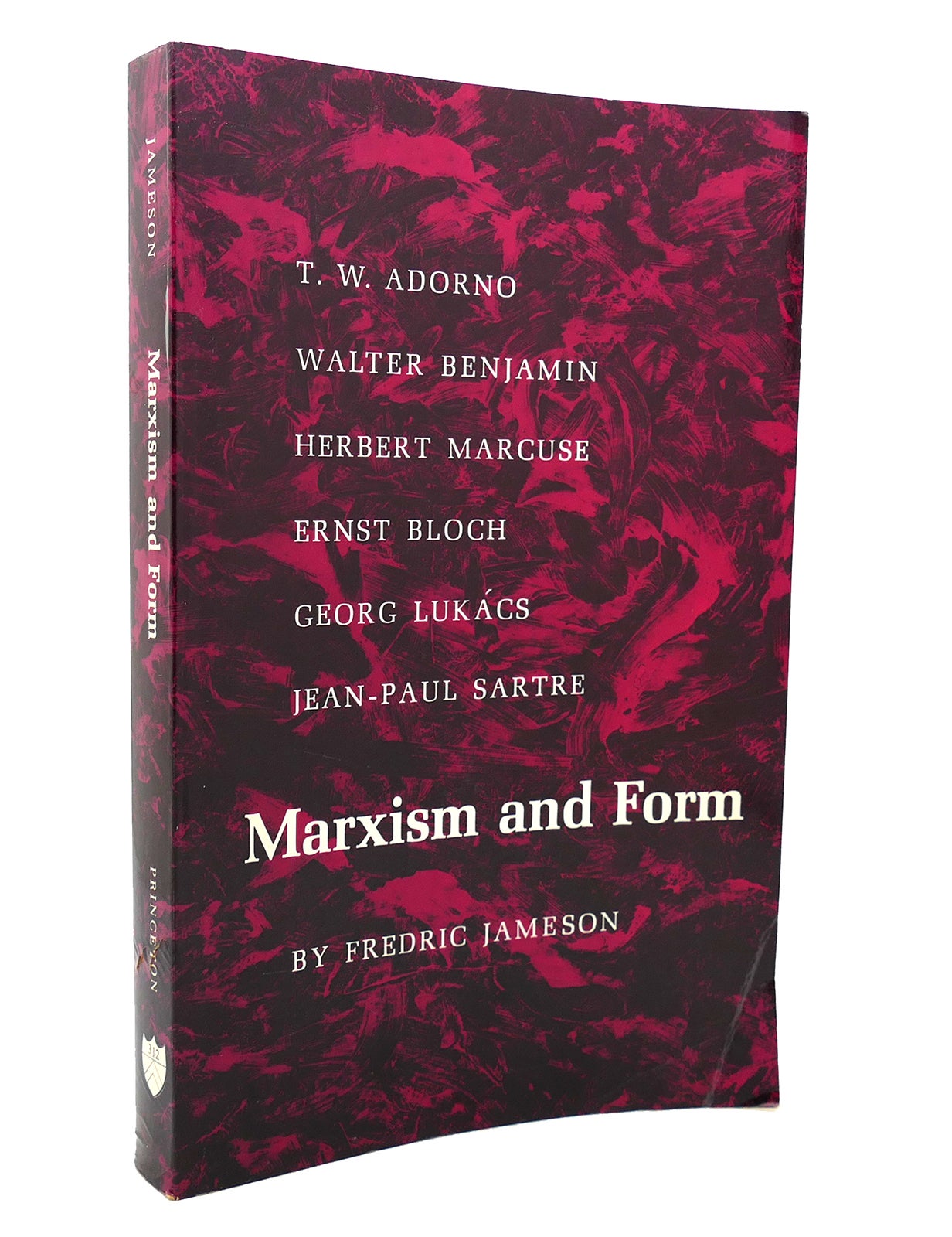

我在1976年第一次遇到了詹明信,那時他邀請我去加州大學聖迭戈分校教他的研究生。 在此之前只透過五年前出版的、那本讓我大感震撼的《馬克思主義和形式》(Marxism and Form)得知他的存在。此書是對盧卡奇、本雅明、阿多諾、恩斯特·布洛赫等思想家一系列傑出的記述,書的標題挑戰了粗鄙的馬克思主義批判枯燥的系譜,當中也談及多部德語著作,部份艱深晦澀,尚未被譯成英文。

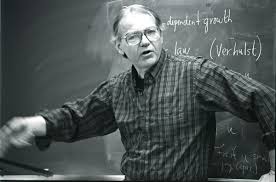

我當時深信,詹明信這個名字可能是漢斯—喬治‧考夫曼(Hans-Georg Kaufmann)或者卡爾‧格呂克斯坦(Karl Gluckstein)的假名,一個來自中歐、藏身南加州的難民。可是,我遇到的,那個以直率問候我的人——後來才知道是他害羞,是像蒂姆‧沃爾茲(Tim Walz)那樣的美國人,雖然有人懷疑沃爾茲不會遠離人群、喝著紅酒閱讀最新出版的捷克小說。他會使用諸如「您瞧」(‘look it’)、「天哪」(‘holy shit’)的說法,穿牛仔褲,喜愛吃牛扒拼龍蝦,在帶有貴族風格的法國知識份子在場時會明顯感到不舒服,更喜歡友好、外向的艾可(Umberto Eco)。這一切已經夠原真了,但他也是個知識份子,身處於一個「這樣的人要以偽裝現身於人前才是明智」的文明之中。與之相似的是他冗長響亮的文筆,既是一副面具,也是一種溝通的模式。詹明信某程度上是一個投進公共領域的低調人,周遊世界(我們後來在中國和澳洲也見過面)又住在北卡羅萊納鄉下一座偏遠的農舍,周圍都是山羊和雞隻,以及小孩子的聲音。他尤其珍愛小孩,身後遺下了一大批的孫子孫女。

他無疑是他那時代最偉大的文化批評家,雖然「文化批評」純粹只是一種為那些我們尚未能賦予一個合適名稱的,涵蓋美學、哲學、社會學、人類學、精神分析、政治理論及同類學科的知識性作品預留位置的名稱。在人文領域沒有什麼範圍是他不會注意到的,從電影和建築到繪畫和科幻小說,而他似乎比這星球上的任何人都讀得更多的書。他既能談論巴門尼德又能談後現代主義,而當由寇比力克(Stanley Kubrick)執導、源自薩克萊(Thackeray)一部鮮為人知的小說改編而成的電影《亂世兒女》(Barry Lyndon)上映時, 他一位學生堅定表示:「弗里德里克已經讀過了。」而他或許是對的。他有一種驚人的美國式熱情,同時結合了高度歐洲式的鑑賞力。他堅稱如果不能與句子的形狀銜接,馬克思主義批評就沒有什麼價值,又能在詩人論述或態度的轉移中偵測到整理意識形態的策略。但正如在他有關後現代主義的經典文章中那樣,他也掌握著整個文明的脈搏。

如今文學評論家沒有很多社會功能。詹明信部份的成就在於他向我們顯示了如此謙遜的學術人物可以再次成為公共知識份子、那些影響力遠超傳文學研究統範疇的的男男女女。這正使那虛無飄渺的「理論」一詞變得有意義。而詹明信是一切理論家之中最好的。