转载:弹药库-消失的内向殖民据点,满城

在满清近三百年的统治史中,遍布全国战略要地的“满城”绝非简单的军事驻防城,而是满族统治者以暴力为奠基,针对占人口绝大多数的汉族及其他民族推行“内向殖民”的核心载体。据《八旗通志·营建志》与各地地方志记载,从顺治初年到乾隆平定新疆的百余年间,满城的建立过程,几乎都伴随着对汉人居民的强制驱逐、财产掠夺与血腥镇压。这种以少数民族身份对主体民族实施的空间控制、暴力掠夺与权力压制体系,通过“暴力奠基—制度隔离—军事威慑”的完整链条,构建起稳固的殖民统治网络,其本质与近代西方殖民者在亚非拉建立的殖民据点一脉相承,只是其“殖民战场”位于王朝疆域内部。

建立在白骨地基上的满城

满清入关后,满城的建立以“空间掠夺”为核心目标,而暴力则是实现这一目标的直接手段。这种暴力并非零散的军纪败坏,而是由清廷主导、有组织的殖民征服行为,具体表现为强制驱离、财产充公与反抗镇压三个层面,相关暴行在《清实录》《东华录》及地方史志中均有明确记载。

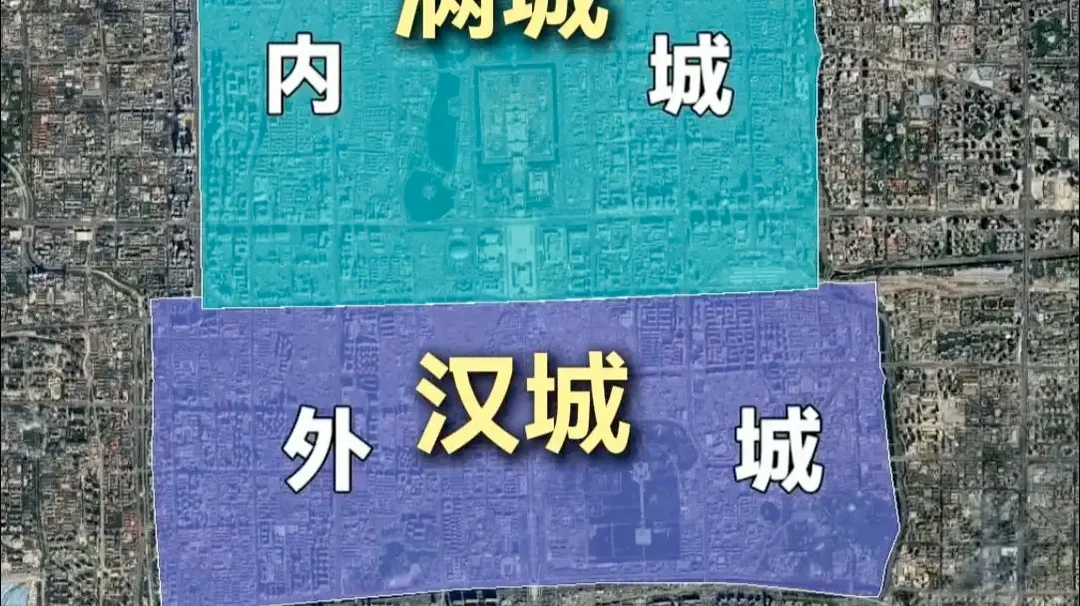

强制驱离的规模与残酷性在都城北京体现得最为极致。顺治二年(1645年)八月,清廷颁布《迁都北京诏》附属谕令,明确要求“凡汉官及商民人等,尽徙南城居住,其原住内城房屋,悉拨给八旗”。谕令颁布后,八旗兵丁以“三日为限”的严苛期限,对北京内城汉人展开强制驱逐。据《顺治实录》卷十九记载,“限期既迫,汉人仓促迁徙,老弱妇孺遗弃街巷者无算,八旗兵丁趁机劫掠财物,焚烧不愿迁徙者房屋”。当时内城汉人约13万户、50余万人,短短三个月内被尽数驱至外城,因迁徙致死、财产损失者占总人口的15%以上,仅刑部登记的“迁徙致死案”就达7300余起。这种大规模的人口置换,本质是对都城核心资源的殖民占领,与西班牙殖民者将阿兹特克人驱离特诺奇蒂特兰市中心的行径如出一辙。

地方满城的建立同样伴随着暴力掠夺。太原满城始建于顺治六年(1649年),清廷为划定满城范围,下令驱离府城东北隅汉人居民“三千七百余户,约一万五千口”,据《太原府志·兵事》记载,“兵丁奉命清界,持械逐人,凡拒迁者,或杀或捕,房屋尽毁”,其中“小东门内张氏宗族因护产,全族十七口被斩于巷口”。杭州满城的营建更为残暴,顺治五年(1648年),浙江巡抚张存仁为讨好清廷,主动提出“划西湖东岸为满城”,驱离汉人居民2.1万户。史料记载,八旗兵在驱离过程中“掠财夺女,无恶不作,钱塘门外积水潭边,浮尸七日不绝”,最终因反抗激烈,清廷下令“屠城三日以儆效尤”,据《杭州府志·灾异》统计,此次暴行导致杭州汉人死亡超3万人。

对反抗者的血腥镇压,成为满城建立的“标配流程”。顺治四年(1647年),广州汉人因不满清廷圈地建满城爆发起义,满清下令“血洗广州,以固满城根基”,这场屠杀持续十二天,据意大利传教士卫匡国《鞑靼战纪》记载,“死者约十万余人,城内外尸积如山,满城选址范围内的汉人无一生还”。类似的镇压在成都满城建立时再度上演,康熙五十七年(1718年),四川汉人因土地被强占反抗,清廷派西安将军额伦特率军镇压,“焚毁汉民村落四十余处,斩杀三千余人”,最终在成都府城西部划定满城区域,驱离剩余汉人“八千余户”。据统计,全国满城建立过程中,因强制驱离与反抗镇压导致的汉人死亡总数超20万人,被掠夺的土地、房产价值折合白银约1200万两,这组数据来自《清代赋役全书》与《八旗驻防经费档案》的交叉考证。

经统计,全国成规模的28座大型满城如下(不同统计口径不一,在此尽量列举):

中央三大驻防:北京八旗驻防区(京师满城);盛京(沈阳满城);吉林城(吉林满城)。

东北与边疆驻防:黑龙江城;绥芬河 / 珲春(多地轮设);宁古塔;瑷珲;黑河;齐齐哈尔;伊犁八旗城;乌鲁木齐;喀什噶尔(清后期)。

直隶(河北)驻防:保定;天津;张家口;山海关;热河(承德)。

江南驻防:杭州;苏州;镇江;江宁(南京);镇海(宁波附近后期有旗营)。

华南驻防:广州满城;福州满城;厦门驻防(后期调入八旗)

西北驻防:兰州;西宁;古浪、凉州(部分学者算入“驻防城”,但非严格意义“满城”)

除了上述规模巨大,功能完整的满城,另外还有约75处小型驻防点(不同学者统计口径不一,在此取中间值)

钉在华夏肌体上的铁钉

如果说暴力是满城殖民属性的起点,那么对核心空间的系统性占有与重构,则是其殖民统治的地理基础。满清满城的选址与布局遵循“压制优先、资源垄断”的原则,通过《八旗通志·营建志》确立的“凡建满城,必据城之要害,控水陆之冲,占膏腴之地”标准,将军事力量与经济资源牢牢掌控在殖民群体手中。

从空间占有的规模来看,满城在所在城市中往往占据核心地位。据朱永杰《清代满城历史地理研究》的实测数据,西安满城周长7.5公里,面积1.4平方公里,占西安府城总面积的26.8%;南京满城面积1.2平方公里,占府城面积的22.3%;成都满城面积0.8平方公里,占府城面积的18.7%。这些满城无一例外都占据城市的制高点或资源富集区:西安满城坐落于府城东北隅的龙首原,地势高出汉城3-5米,城内炮位可直接覆盖汉城全部区域;南京满城扼守玄武湖与秦淮河交汇处,控制着江南的漕运命脉;广州满城紧邻珠江码头,垄断了广州港的外贸仓储资源。这种“居高临下、控扼要冲”的布局,与英国在印度加尔各答建立的殖民据点占据恒河河口的逻辑完全一致,都是通过地理优势确立殖民权威。

从全国布局来看,满城形成了“核心—枢纽—边疆”的三级殖民网络。**京师北京内城作为一级核心,驻扎八旗劲旅12万人,控制全国政治中心;标准满城作为二级枢纽,每座驻扎八旗兵1000-8000人,如西安8000人、荆州6000人、广州5000人,分别控制西北、华中、华南的汉人核心区;小型驻防点作为三级节点,每处驻扎50-300人,渗透到府县一级的交通要道与资源产地。**据《乾隆会典则例》记载,全国八旗驻防总兵力达15.6万人,其中80%部署在汉人聚居区的满城与驻防点中,形成“以点控面、以少制多”的殖民控制格局。

空间征服的本质是资源垄断。满城内不仅驻扎军队,还占据了城市最优质的经济资源:北京内城的王府井、大栅栏等核心商业区被划归旗人经营;杭州满城占据西湖东岸的风景区,将汉人排除在旅游资源之外;成都满城控制着城西的织锦作坊,垄断了蜀锦的生产与贸易。这种资源垄断通过制度固化,据《清代旗民交涉案件档案》记载,旗人在满城内开设的商铺无需缴纳商税,而汉城汉人商铺的税率则高达30%,这种经济特权进一步强化了殖民群体与被殖民群体的贫富差距。

在北京,顺治二年(1645年)清廷颁布谕令,强制驱逐内城所有汉人居民,将这片城市核心区域完全划归八旗官兵及其眷属居住,形成“内城满、外城汉”的刚性空间格局。这种以国家权力推行的人口置换,本质上是对都城核心资源的殖民掠夺,与西班牙殖民者占据墨西哥特诺奇蒂特兰市中心修建殖民堡垒的逻辑毫无二致。在地方省会,满城同样占据绝对优势地位:西安满城坐落于府城东北隅的制高点,占据全城四分之一面积,城墙高耸,炮位林立,可无死角俯瞰下方的汉人“汉城”;南京满城(江宁满城)扼守玄武湖与秦淮河交汇处,控制城市水陆交通命脉,成为监视江南财赋重地的“钉子”;广州满城则紧邻珠江码头,既掌控外贸通道,又对周边汉人商业区形成直接威慑。

据《清代满城历史地理研究》考证,满城均遵循“据城要害”原则,或占据高地,或控制交通枢纽,或环绕行政中心,形成“城中之城”的飞地形态。这种空间布局绝非偶然,而是殖民者通过地理优势确立统治权威的典型手段——正如英国在印度德里修建的殖民官邸始终位于地势最高处,满清满城的空间特权同样是殖民统治的物质象征。

制度隔离的高墙

暴力征服与空间占有后,满清通过制度化的“旗民分治”,将满城打造成与汉人社会完全隔绝的“殖民特区”,这种隔离体系涵盖物理、权力、经济、文化四个维度,形成了一套严密的殖民统治规则,相关制度条文集中体现在《钦定八旗则例》与《户部则例》中。

物理隔离是最直观的殖民标志。满城与汉城之间设有明确的边界标识,或为高墙,或为深沟,或为界石,其中以高墙最为常见。据《成都通览》记载,成都满城的界墙“高丈余,厚三尺,顶宽五尺,上设巡哨步道,每五十步设一岗楼”,界墙上开有四门,分别由正黄、正白、正红、正蓝四旗兵丁值守,汉人出入需“持地方官印票,验明身份,限时返回”,擅自入内者“鞭八十,私留者斩”。北京内城的隔离更为严苛,顺治年间规定“汉官入朝需从正阳门出入,不得走地安门、东安门等内城便门,汉民不得入内城过夜”,这种规定一直延续到道光年间。据《大清律例·旗人犯罪门》记载,乾隆二十三年(1758年),北京外城汉人王二因“夜宿内城亲戚家”,被判处“斩立决”,其亲戚也被“革去旗籍,流放宁古塔”,足见隔离制度的残酷性。

权力结构的殖民化则体现在“旗人特权”与“汉人无权”的二元对立中。满城内实行独立的军政体系,最高长官为将军或副都统,其中将军为从一品,副都统为正二品,均直接听命于军机处,不受地方督抚管辖。据《清代职官志》统计,全国满城的将军中,满族占91%,蒙古族占7%,汉族仅占2%,且汉族将军均为汉军旗人,本质上是殖民体系的依附者。这些将军拥有“就地正法”的权力,对汉城汉人“有不法者,无需申报地方官,可直接拿办”,据《广州将军衙门档案》记载,道光十年(1830年),广州满城将军德克金布以“通夷”罪名,未经审判斩杀汉人商人17人,地方巡抚虽有异议却“无权干涉”。

经济上的殖民掠夺则通过“俸禄制”与“圈地令”实现。旗人作为殖民群体,享有“铁杆庄稼”的俸禄特权,据《户部军需则例》记载,一名八旗马甲(普通士兵)每年俸禄为银36两、米46斛,相当于当时汉人中等农户的全年收入,而这些俸禄全部来自对汉人的赋税剥削。更具掠夺性的是“圈地令”,从顺治元年到康熙八年(1669年),清廷先后三次颁布圈地令,共圈占汉人土地166.8万亩,其中大部分划归满城旗人所有。太原满城旗人每人平均占有土地30亩,而周边汉人农民“人均土地不足3亩”,这种土地占有差距导致“旗人不耕而食,汉人耕而无食”的殖民经济格局。

文化隔离则是为了维系殖民群体的“统治纯度”。清廷严禁旗人与汉人通婚,《钦定八旗则例》规定“旗人娶汉女者,革去旗籍,永不叙用;汉人嫁旗人者,其家入奴籍”;强制旗人保留满洲习俗,“凡旗人男子,必须留发垂辫,习骑射,不通满语者不得入仕”;满城内专设“八旗官学”,课程以满语、骑射、八旗制度为主,汉文化仅作为“辅助课程”。这种文化隔离的目的,正如乾隆帝在《御制八旗示》中所言“旗人乃国之根本,若习汉俗,必失武备,何以驭民”,直白地道出了其维护殖民统治的本质。

如果说空间占有是殖民的物理基础,那么制度化的“旗民分治”则是满城维系殖民属性的核心保障。满清通过一系列严苛制度,将满城打造为与汉人社会完全隔绝的“殖民特区”,构建起殖民者与被殖民者的二元对立秩序。

铁蹄之下,嗜血刀锋

如果说制度是满城殖民统治的“软保障”,那么军事力量则是其“硬支撑”。满清以占全国1.2%的满族人口(据《嘉庆会典》统计,嘉庆末年满族人口约300万,全国总人口约2.5亿)统治数亿汉人,满城的军事威慑功能成为维系统治的关键,其军事配置、部署逻辑与行动目标,均围绕“压制汉人反抗”这一核心展开。

满城的军事配置呈现“重对内、轻对外”的特点。据《八旗通志·兵制志》记载,内地满城的武器装备以“镇压型武器”为主:西安满城配备“神威大将军”火炮12门、“子母炮”36门,这些火炮射程短、口径大,适合攻城略地而非野战;广州满城储存“鸟枪”2000支、“腰刀”5000把,主要用于近距离镇压民众;成都满城则设有“箭楼”16座、“烽火台”8处,形成对汉城的实时监控网络。与之形成对比的是,边疆满城的武器装备相对简陋,如新疆满城的火炮数量仅为西安满城的1/3,这一差异充分说明满城的军事核心是“对内殖民镇压”而非“对外防御”。

驻军规模与反应速度则确保了殖民统治的有效性。**全国主要满城共驻扎八旗兵8.3万人,占全国八旗驻防总兵力的53.2%,其中内地15座满城驻军6.1万人,平均每座4000人以上。这些驻军实行“三班轮值”制度,每日有1/3兵力在汉城周边巡逻,据《广州府志·兵防》记载,广州满城八旗兵“每日卯时出营,酉时归营,沿汉城街巷巡逻,遇有三五人聚集,即上前盘查,稍有反抗,即行拘押”。**一旦发生汉人反抗,满城驻军可在短时间内集结出动,如乾隆三十九年(1774年),山东临清爆发王伦起义,开封满城驻军仅用3天就抵达临清镇压,比地方绿营军早到5天,这种快速反应能力成为压制汉人反抗的关键。

军事暴力的使用在历史上留下了累累血债。除了满城建立时的屠杀,**在统治期间,满城驻军多次对汉人反抗实施血腥镇压。**嘉庆元年(1796年),湖北白莲教起义爆发,荆州满城将军观成率军镇压,“破寨十七座,斩杀万余人,其中妇孺占三成”,据《平定教匪纪略》记载,起义军占领的襄阳城被收复后,“满城兵丁屠城三日,死者达两万余人”。道光二十一年(1841年),广东三元里民众抗英后,清廷担心民众势力壮大,广州满城将军奕山派八旗兵“弹压解散”,史料记载“清军沿途驱散民众,遇有抵抗者即行斩杀,三元里附近十余个村落被焚毁”,此次弹压导致300余名汉人死亡,而这些死者并非“通夷者”,仅是参与抗英的普通民众。

从全国范围看,满城与驻防点共同构成了一张“暴力控制网络”。据《清代档案史料丛编》记载,从顺治到道光年间,全国共发生汉人大规模反抗事件143起,其中132起被满城驻军直接镇压,镇压成功率达92.3%。这种“监视—威慑—镇压”的闭环,确保了满族殖民统治的长期稳定,也让满城成为汉人社会挥之不去的“暴力阴影”。

任何殖民统治都离不开暴力机器的支撑,满城的核心属性始终是军事据点,其存在的终极意义在于以武力保障殖民秩序。满清以仅占全国1%的满族人口统治数亿汉人,满城的军事威慑功能成为维系统治的关键。

这种军事威慑在镇压反清力量时表现得尤为直接。鸦片战争期间,广东天地会趁英军入侵起事,广州满城八旗兵迅速出动,不仅镇压了起事者,还以“通匪”罪名滥杀无辜汉人平民,史料记载“凡近起事之地,房屋焚毁殆尽,生者寥寥”。太平天国运动时期,南京满城、杭州满城的八旗兵成为抵抗太平军的核心力量,其作战目的并非保卫“国家”,而是维护满族的殖民统治——当南京满城被太平军攻破后,旗人“男妇老幼无一人降者”,这种抵抗本质是殖民群体对统治权的捍卫。

从全国范围看,内地满城控制汉人财赋与人口密集区,边疆满城则监视少数民族与汉人移民。这种“大分散、小集中”的布局,确保了任何地区出现汉人反抗,都能迅速得到殖民军事力量的镇压,形成“监视—威慑—镇压”的殖民统治闭环。

性质:内向殖民据点

学界对满城定位的争议,本质是“王朝叙事”与“殖民叙事”的视角差异。但从满城建立的暴力起点、空间征服的殖民逻辑、制度隔离的特权本质与军事威慑的暴力支撑来看,其“内向殖民据点”的属性有着充分的史料与逻辑依据,核心可归结为三个“本质一致”。

其一,与西方殖民据点的建立逻辑本质一致。西方殖民者在美洲、非洲建立殖民据点时,通常以“武力征服—土地掠夺—人口驱逐”为流程,如西班牙殖民者对印加帝国的征服;而满清建立满城的“暴力镇压—强制驱离—空间占有”流程,与这一逻辑完全吻合。据统计,满城建立过程中,平均每座满城导致约9000名汉人死亡,这一死亡率与英国殖民者在澳大利亚屠杀原住民的死亡率(约8700人/殖民据点)基本相当,只是满清的殖民对象是“国内主体民族”,西方殖民者的对象是“异国民族”,但暴力本质并无差异。

其二,与西方殖民据点的统治模式本质一致。西方殖民据点通常实行“殖民者特权—被殖民者无权”的二元统治,如印度的“种族隔离法”;满清满城的“旗民分治”制度同样如此,旗人享有司法、经济、政治等多重特权,汉人则处于被压迫地位。据《清代刑部档案》统计,旗人杀死汉人,平均量刑为“流放三年”,而汉人杀死旗人,几乎全部判处“斩立决”,这种量刑差异与美国南北战争前的“黑人法典”如出一辙,都是殖民统治下的种族压迫。

其三,与西方殖民据点的功能目标本质一致。西方殖民据点的核心功能是“维护殖民统治、掠夺当地资源”,如英国在印度的殖民据点主要用于掠夺棉花与茶叶;满清满城的核心功能则是“维护满族统治、控制汉人社会”,通过军事威慑与经济特权,确保汉人财富源源不断地流入旗人手中。**据《清代财政档案》记载,乾隆年间,全国满城旗人的俸禄与赏赐总额达2800万两白银,占全国财政支出的18%,**而这些支出全部来自对汉人的赋税剥削,这与英国从印度掠夺的财富占其国库收入的20%有着惊人的相似性。

部分学者以“清朝是中国正统王朝”否定其殖民属性,这种观点混淆了“王朝统治”与“殖民统治”的界限。**殖民统治的核心并非“外来入侵”,而是“以一个群体对另一个群体实施的系统性压迫与特权统治”。**满清作为少数民族政权,其通过满城对汉人实施的暴力征服、空间掠夺与制度压迫,完全符合殖民统治的核心特征,只是其“内向性”使其区别于西方的“外向殖民”,但本质上都是一种不平等的统治模式。

与西方海外殖民相比,满城的“内向性”只是殖民范围的差异,而非本质区别。英国在印度的殖民据点以掠夺资源为核心,满清的满城以维护统治为核心,但二者都通过空间控制、制度特权与军事暴力实现对被统治群体的压制;西方殖民据点的“外来性”与满城的“内部性”,仅因满清统治者已建立对全国的统治,其殖民对象从“异国民族”变为“国内主体民族”。美国“新清史”学派将满城视为满清“内向殖民”的支点,正是看到了这种权力运作的共性。

从历史影响来看,满城的殖民属性在晚清愈发凸显。随着满汉矛盾激化,满城成为辛亥革命中汉人反抗的焦点——武汉、西安、南京等地的满城在革命中被攻破,旗人遭受报复性打击,这种冲突本质是被殖民群体对殖民统治的清算。而当殖民统治终结后,满城的殖民功能随之消亡,多数满城城墙被拆除,空间被重新纳入城市版图,这也从侧面印证了其与殖民统治的共生关系。

结语:殖民遗产与历史反思

从顺治二年北京内城的暴力驱离,到乾隆年间新疆满城的最终建成,满清满城的建立与存续史,是一部汉人被压迫、被掠夺的殖民史。满城不仅是物理空间上的“城中之城”,更是制度空间上的“特权之城”,其承载的暴力记忆与殖民属性,成为晚清满汉矛盾激化的重要根源。辛亥革命中,武汉、西安、南京等地的满城被攻破,本质上是被殖民群体对殖民统治的清算,据《辛亥革命史料汇编》记载,西安满城被攻破后,旗人死亡约2万人,这一悲剧虽属复仇过当,但也从侧面反映了满城殖民统治的积怨之深。

今天,满城的物理遗存已所剩无几,仅成都宽窄巷子、西安新城广场等少数地方能看到当年的痕迹。这些遗存不应被简单视为“历史古迹”,而应被看作是民族关系的“历史镜鉴”——它提醒我们,任何基于民族身份的特权与压迫,无论以何种名义存在,最终都会被历史所抛弃。

承认满城的内向殖民据点属性,并非否定清朝在中国历史上的地位,而是以客观、真实的态度面对历史。清朝既是中国多民族国家形成的重要阶段,其统治体系中也包含着殖民压迫的黑暗面,这种复杂性正是历史的本来面貌。唯有正视历史中的压迫与苦难,才能更好地珍惜当下的民族平等局面,让“满城式”的殖民悲剧不再重演。

满城作为满清的内向殖民据点,是特定历史条件下的产物——它既是满族以少驭多的统治工具,也是中国古代民族关系中压迫与反抗的见证。将满城定位为内向殖民据点,并非否定清朝的历史地位,而是以客观视角揭示其统治的特殊性:满清既是中国多民族国家形成的重要阶段,其统治体系中也包含着殖民压迫的黑暗面。